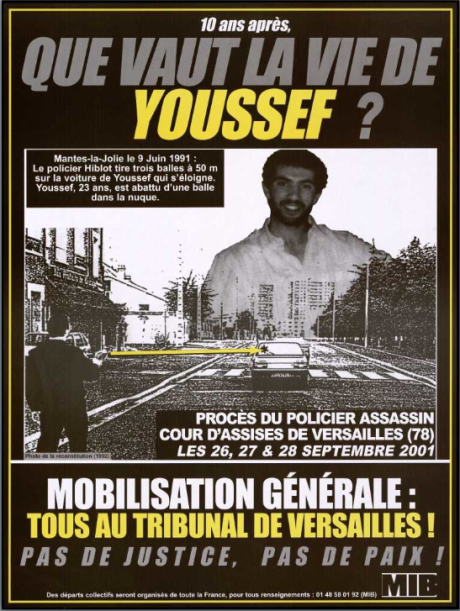

Le 28 septembre 2001, la cour d’Assise de Versailles acquittait le policier Pascal Hiblot, meurtrier de Youssef Khaïf, assassiné d’une balle dans la nuque, le 9 Juin 1991. En prononçant ce verdict, la juge Muller ouvre la voie ainsi au permis de tuer pour la police ! C’est ainsi que s’exprimera la mère de Youssef à sa sortie du tribunal.

Mai 1991, contexte

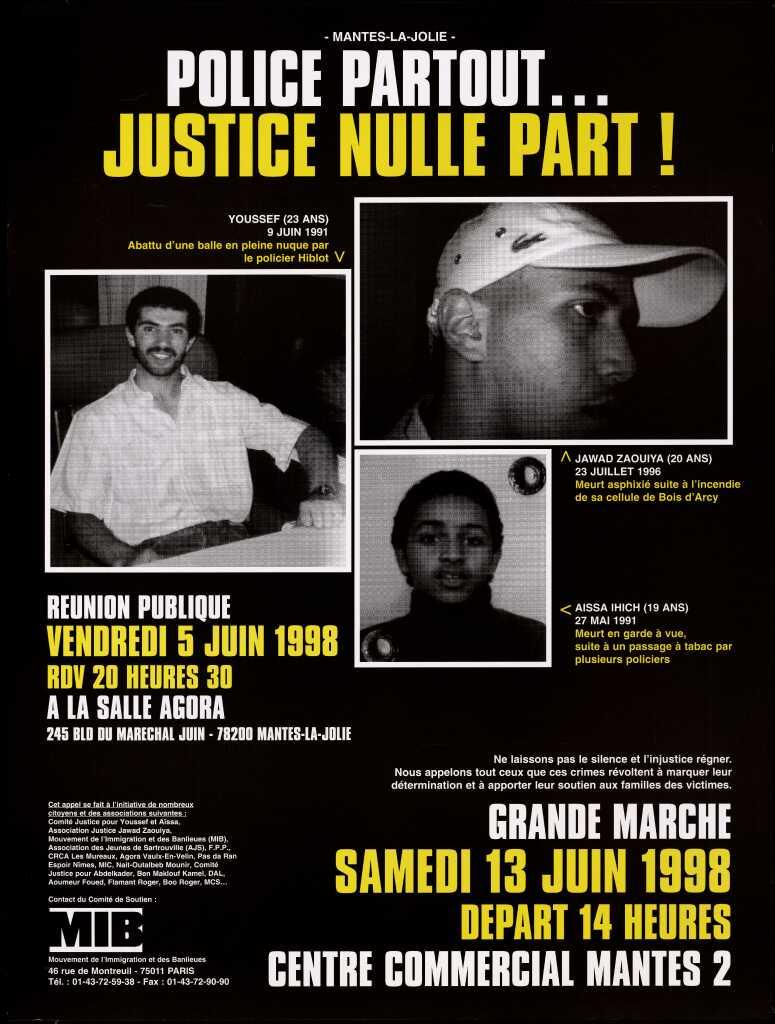

Treize jours plus tôt, Aïssa Ihich, 19 ans, succombait au commissariat de Mantes la Jolie à la suite d’un tabassage commis par trois policiers. La crise d’asthme qui l’emportera permettra de disculper les flics comparaissant pour : “violences n’ayant pas entraîné d’Incapacité de Travail supérieure (ITT) à 8 jours”. Le flic Lefevre est relaxé, les deux autres Mathelin et le chef Battistuta prennent 10 mois de sursis. Ils feront appel du verdict. Le Docteur Perol prend 10 mois de sursis.

Le procès en appel du verdict aura lieu le 4 et 5 décembre 2001, à Versailles. Une mobilisation importante sera organisée par le MIB.

Après la mort d’Aïssa des manifestations éclatent à Mantes la Jolie, et Youssef y prendra part, interpellera la mairie dénoncera la répression de la police. Impliqué dans la vie de la cité Val Fourré (17 000 jeunes), la plus grande cité d’Europe, il prendra part aussi au mouvement Résistances des Banlieues ou encore à la lutte contre la double peine avec le MIB qui vient de se créer. La cité du Val Fourré sera le théâtre d’une révolte légitime de la population face à la répression des forces coloniales. Car plutôt que de considérer l’existence de ces cités comme des aberrations urbanistiques majeures, l’Etat, les politiques, les institutions judiciaires et policières vont créer le mythe du territoire colonial, de la zone de non droit à pacifier. Une sorte de territoire indigène, où l’ordre, la justice, le respect de l’humain ne se dispense pas de la même manière que sur le reste du territoire. Certes, il ne s’agit plus là d’“enfumer” (1) les indigènes dans leurs caves comme dans les grottes de l’Algérie durant la conquête coloniale en 1830-1870, mais de pouvoir les abattre comme des renards ou des chiens dans la rue, pour toute forme de procès.

Mantes la Jolie ; Toulouse la Reynerie, où le jeune Habib perd la vie à 17ans, Lille sud, où Riad perd la vie à 23 ans, abattu à bout portant par un policier qui ne fera que 3 mois de prison, Tourcoing 1998 où Manoka Nzeza, 25 ans décède la cage thoracique enfoncée par 5 policiers qui sont en liberté à ce jour. Ou encore sur la route de Fontainebleau, Abdelkader Bouziane, 16 ans abattu d’une balle dans la tête par un policier inculpé d’homicide et pour lequel la cour de cassation cassera le chef d’inculpation : le policier Lechiffre est en liberté ! Le policier Hiblot meurtrier de Youssef sera promu à la Sûreté du Territoire (DST).

Les ressorts de la justice coloniale : 1991-2001, 10 ans de procédure. Police, justice et médias, la grande collusion !

Les drames de Mantes la Jolie qui ont défrayé la chronique ont fait l’objet d’un traitement spécial de la part de la justice comme des gestionnaires de l’état français. Tout a été fait afin de faire traîner les choses et de transformer le meurtre de Youssef en accident de la légitime défense. Quand on regarde de plus près cette affaire, on s’aperçoit à quel point il y a eu collusion entre police, justice et médias.

Le ministre de l’intérieur, M. Marchand, se fera le lendemain du meurtre le porte-parole de la version policière en accréditant la thèse de la légitime défense et en présentant Youssef Khaïf et Saidi Lhaddj comme des “tueurs de flics”. Pour mémoire Saïd Lhadj fut jugé responsable de la mort accidentelle de la policière Marie Christine Baillet, qui sortait de son véhicule de police disposé en barrage lorsque Saïd décida dans la panique de le forcer. Il fut condamné à 10 ans de prison et 400 000 F de dommages et intérêts par la cour d’Assise de Versailles présidée par le juge Muller.

Le procureur de la république de Versailles, M. Colleu déclarera sur Antenne 2 que le dossier était clos et qu’il s’agissait d’un regrettable incident de légitime défense. Il n’ouvrira même pas d’information…

Le même jour, Youssef Khaïf est présenté comme un “islamiste intégriste” selon RTL qui dit le tenir des RG (police politique), un élément de la résistance des banlieues selon Libération et un sympathisant des “gauchistes libertaires” selon le maire socialiste Picard.

La plainte de la famille de Youssef, la constitution de partie civile vont déclencher une information judiciaire. Le juge Desmure chargé de l’instruction engage une expertise balistique qui aboutira à l’inculpation de Hiblot de “coups mortels” le 5 septembre 91. L’expertise balistique déterminera qu’au moment des 3 coups de feu, la voiture de Youssef se trouvait entre 30 et 70 mètres et indiquera que le policier Hiblot n’était absolument pas menacé par les voitures au moment des tirs. Etrangement, le juge Desmure sera dessaisi de l’affaire et promu premier juge d’instruction du TGI de Nanterre et remplacé par Charpier connu comme “l’ami de la police” et ses idées d’extrême droite. Ce dernier cherchera par tous les moyens à disculper le policier Hiblot. Il prononcera une ordonnance de non-lieu assorti de la précision “d’état de nécessité”, ce qui revient à délivrer un permis de tuer à la police.

Le parquet général fait appel de cette décision et reconnaît le caractère illégitime des tirs de Hiblot et décide de le renvoyer devant la cour d’Assises des Yvelines pour « Violences avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner.«

Analyse sur un procès politique.

Durant le procès Hiblot, les défenseurs du meurtrier se sont installés dans un système qui fut préparé depuis 10 ans par le pouvoir politique, la justice et la police. La défense n’aura qu’à exécuter le protocole sauvegardant les apparences d’une justice indépendante. L’orientation des débats ne laisse pas de doute sur les modalités qui visent à inverser les rôles et les responsabilités.

Le premier point consistait à disqualifier la victime ainsi que sa famille. En ce qui concerne la victime, la défense n’a pas arrêté de stigmatiser le fait qu’elle avait commis un délit le soir du meurtre. Le vol de voiture serait donc passible de la peine de mort et son exécution immédiate ? Cette criminalisation de la victime avait pour but de signifier sa responsabilité dans le sens où si elle n’avait pas volé la voiture, rien ne serait arrivé et aussi de la priver de toutes formes de garanties de représentation sociale.

En ce qui concerne la famille, on a insisté de façon odieuse sur l’irresponsabilité des parents qui n’ont pas su élever leurs enfants, des allusions sur leur origine culturelle ayant même été avancé pour accentuer la portée de l’argument.

Une telle démarche ne vise rien d’autre qu’à substituer aux discours qui mettent en cause les choix économiques et politiques de l’état responsable du désastre des banlieues et dont la délinquance serait l’une des conséquences. Un discours qui fait porter cette responsabilité sur les seules épaules des parents.

Mantes la Jolie, comme l’épicentre du territoire colonial Français.

Le deuxième point s’ingéniait à mettre en avant un contexte qui se trouve être celui du crime et celui où vivait la victime et sa famille, mais également où travaillait le meurtrier. Ce contexte que l’on peut physiquement déterminer comme étant une ville de banlieue, en l’occurrence Mantes la Jolie : l’épicentre du territoire colonial français et tous les fantasmes qui s’y rattachent. Non, la considération de Mantes ne se limite pas à une simple localisation dans l’espace, du point de vu de la défense, il ne s’agit pas d’une ville comme n’importe qu’elle autre. La rhétorique juridique lui attribue la dénomination de « zone de non droit« . Cet usage vise à faire apparaître un contexte imaginaire cette fois, constitué de frayeurs et de fantasmes.

Cet autre contexte, basé sur la manipulation des peurs d’un avenir économique et social incertain, renvoie directement à une certaine catégorie de la population de cette ville que l’on désigne comme responsables des problèmes qui compromettent cet avenir : les habitants des grands ensembles urbains.

Le troisième point, qui soulignait les mauvaises conditions de travail des policiers dont la mise en relation avec les deux premiers, devait tendre à faire admettre le caractère dangereux dans lequel peut se trouver n’importe quel policier et particulièrement Hiblot au moment des faits

Ces éléments constituent les bases du discours politique qui s’est exprimé à l’audience d’Assises. Il s’agit du discours sécuritaire. Ainsi, après l’exécution sommaire de Youssef, nous avons pu assister à son exécution politique et juridique.

Présence policière massive !

Afin que la mise en scène soit complète, une présence des forces de l’ordre massive, de même qu’une mobilisation des syndicats de police s’imposait ! C’est pourquoi, fidèle au principe d’inversion des rôles et responsabilités les proches de la famille de Youssef Khaïf et les militantes du MIB n’ont pu participer qu’au compte goutte à l’audience coloniale, laissant ainsi se dessiner deux camps dans l’espace : dans le palais, le camp du droit avec les syndiqués SNPT (Syndicat National des Policiers en Tenue), et dans le camps hors la loi, le MIB et les proches de Youssef. Dans le camp du palais on vit pavaner Megret, le président du MNR comme un poison dans l’eau. Le SNPT, Hiblot et ses avocats s’empressèrent de dénoncer cette tentative de récupération politique. Le syndicat des flics de gauche (leurs balles sont en porcelaines) se fendirent d’un communiqué : « Le MNR et le MIB mènent le même combat : accentuer les haines pour disposer d’un fond de commerce permanent ! Le MIB a déjà jugé et condamné notre collègue… le SNPT veillera à ce que l’absurdité de certains n’entame pas le pacte républicain« . Toute cette mascarade aura au moins eu le mérite de poser la question : Pourquoi la justice, la police et des forces politiques que tout oppose se sont-elles soumises au discours d’une défense qui met en garde contre toute récupération politique d’où qu’elle vienne et n’avance finalement que des arguments politiques ? En refusant de prendre en considération les pièces d’un dossier d’instruction qui fournissent les preuves de la responsabilité directe du policier Hiblot, la défense a montré sa solidarité avec ceux qui avaient tout intérêt à maintenir une occultation des faits. Ainsi, l’expertise balistique fut escamotée, de même que les déclarations des témoins directs des faits, de même que la restitution d’événements antérieurs et postérieurs à la mort de Youssef Khaïf.

Les conditions dans lesquelles est morte Marie Christine Baillet le soir de ce même 09 juin 91.

Premièrement, l’instruction de cette affaire a bien établi le caractère accidentel de sa mort. La juge Muller condamnait néanmoins Saïd Lhadj à 10 ans de prison ferme. Deuxièmement, le procès de Saïd avait permis d’établir que l’affaire Lhadj et l’affaire Hiblot étaient bien distinctes l’une de l’autre, même si les faits se sont succédés dans un laps de temps très court et un espace proche. Malgré cette distinction, cela n’a pas empêché la défense d’Hiblot et de ses alliés institutionnels de les associer afin d’expliquer le geste de l’accusé par la mort de M-C Baillet.

Tolérance totale pour la police ! Quant l’unanimisme de la presse se fissure !

A l’issue du verdict, il n’y aura pas d’émeutes. La bataille de Versailles tant attendue par de nombreux médias, n’aura pas lieu. Dans le contexte de la guerre en Afghanistan, les slogans du MIB raisonnent ainsi.

“Nous sommes tous Youssef” en contrepoint au slogan: « nous sommes tous Américains« . Au sein de la presse, quelques journalistes ne seront pas dupe du verdict de Versailles ! L’acquittement pur et simple a posé un vrai problème de conscience à certain/es . La déontologie veut qu’on ne critique pas une décision de justice, pourtant certains/es passeront outre. “Oui, la justice est pourrie” écrit Pierre Marcelle dans Libération, reprenant le cri de Nadia, sœur de Youssef. L’édito du Monde s’indigne contre “une justice à sens unique” et un article du même jour titre sur le nouveau slogan sorti à l’heure du verdict : “nous sommes tous Youssef” Même le chroniqueur judiciaire de TF1 évoque l’invention de la notion de “légitime panique” Enfin, l’ensemble des médias sera impressionné par l’appel au calme lancé par le MIB. La plupart feront l’annonce sur les chaînes télé de la manifestation du lendemain en signe de recueillement sur les lieux du drame à Mantes la Jolie. L’image du MIB aurait-elle changée ? La volonté de passer d’une forme de réaction protestataire parfois violente, à une action politique organisée sur le long terme, dérange les schémas établis et tous les préconçus à la base du véritable bizness éditorial autour des “violences urbaines” La reconnaissance de cette volonté impliquerait un véritable bouleversement de la part des médias et de l’establishment politique. On est encore loin du compte. Plus que jamais, il y a besoin de médias autonomes et alternatifs. Ils existent. Encore faut il qu’ils montent en puissance.

Dans une tribune du journal Libération, (Rebonds du 2 novembre ) Pierre Tévanian, enseignant en philosophie au lycée de Drancy et coauteur de “Stop quelle violence ?” à l’Esprit frappeur, met en parallèle l’attitude d’un ministre premier si prompt à “partager la colère” des policiers et d’ignorer celle des proches de Youssef après l’acquittement de son meurtrier. Il dénonce l’attitude de la classe politique de gauche et d’extrême gauche pour qui, il est de bon ton de parader lors de l’installation d’une plaque commémorant le 40ème anniversaire du massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961.Tant de monde sur le pont neuf aveugle de ce qui ce passe à Versailles.

A propos du laxisme, “demandons-nous où se trouve le laxisme le plus avéré, le plus extrême et le plus criminel. Et interrogeons-nous sur le cas que nos démocraties font du principe de l’égalité en dignité et en droits. Mesurons, enfin le prix que nos dirigeants, nos grands médias et notre justice accordent à une vie de jeune des banlieues.”

ARABICIDES

Une longue tradition républicaine. (2)

Comment et pourquoi l’arabicide s’est-il à ce point banalisé ? La Cinquième république, fondée en 1958, repose sur un crime de masse, commis tout au long de la guerre d’Algérie, jusque dans les rues de Paris. Ses auteurs et ses responsables ont bénéficié d’une impunité totale par le jeu des amnisties. Ce fut là le plus formidable encouragement à répéter en temps de paix, sur une échelle réduite, ce que militaires, policiers et simples particuliers avaient fait en temps de guerre. De 1970 à 1991, Fausto Guidice à établi une sinistre litanie de plus 200 crimes.

Les “crimes racistes” ? un nœud tricolore

Le fil bleu qui part du Palais des sports et de Charonne arrive à Vincennes, un soir de l’été 1991. C’est celui de l’antifascisme et de l’antiracisme, qui sélectionnent dans l’indignation, qui trient les bonnes des mauvaises victimes. Pour l’antiracisme, il y a des victimes défendables et d’autres qui ne le sont pas.

Le fil rouge qui part du pont de Neuilly et de la cour de la préfecture de police de Paris, le 17 octobre 1961, c’est celui d’une réalité autrement plus terrible, plus banale, plus dure, que la représentation qu’en donne l’antiracisme, dans ses diverses variantes, communistes, social-démocrates ou humanistes informelles. Il se nomme arabicide.

Un fil blanc court enfin à travers toute cette période historique. C’est celui, parallèle au fil bleu, du refus de reconnaître la réalité traversée, indiquée et révélée par le fil rouge, et étiquetée “racisme” Ce fil blanc, c’est celui de cette forme française de négationnisme, qui s’alimente constamment aux sources de l’antiracisme, pour le contredire. Ainsi en 1961, les Français, les Parisiens n’étaient pas racistes : Ils adoraient les chanteurs et les musiciens noirs. Preuve en est le concert de Ray Charles du 20 octobre au Palais des sports. Quelques jours suivant la ratonnade d’octobre, les autorités faisaient d’ailleurs distribuer un tract dans les meublés algériens pour expliquer que ceux qui prétendaient que la “France” était “raciste” n’étaient que des “terroristes” pratiquant la diffamation. Pour plus de sûreté, les tracts étaient distribués par des harkis en armes.

Le ton des médias durant le procès Hiblot reflète bien cette posture de l’état : TF1 traque le moindre indice d’une sympathie pour le “djihad en banlieue” et s’attarde longuement sur les keffiehs palestiniens portés par les amis de Youssef. Le Figaro qualifiera ces rassemblements de manifestation pro-islamique. Quant aux slogans du MIB, ils seront qualifiés comme une remise en cause des institutions républicaines via la parole d’un syndicat de police de gôche.

“Gestes obscurs” Michel Foucault, qui fait paraître en 1961 l’ouvrage Folie et Déraison explique dans sa préface : “il faut faire une histoire des limites, de ces gestes obscurs, nécessairement oubliés dès qu’accomplis, par lesquels une culture rejette quelque chose qui sera pour elle l’extérieur. (..) Interroger une culture sur ses expériences limites, sur un déchirement qui est comme la naissance même de son histoire.” Les arabicides constituent la plus longue série d’homicides ayant des caractéristiques communes de l’histoire contemporaine française. Cette “sorte de souffrance de la France” résiste très fortement aux réductions rassurantes, aux tentatives d’explications rationnelles, car il n’est qu’une des formes du malheur (*), et le malheur ne disparaît pas sous l’effet magique de son explication. Son énigme, sans rester entière, demeure en deçà de tout discours visant à diluer dans des causes sociales, psychologiques, politiques, anthropologiques, historiques.

La rupture d’un lien humain et social que représente l’homicide a des effets contradictoires : derrière le rejet public, la désapprobation collective se cache la fascination pour l’acte criminel. L’identification avec la victime cache souvent mal une identification peu avouable avec le criminel. Dans le cas particulier des arabicides, l’identification collective et minoritaire avec les victimes recouvre encore plus difficilement l’identification majoritaire, parfois bruyante, le plus souvent sournoise, avec les auteurs de l’acte arabicide. Cette identification s’exprime le plus souvent par une inversion d’images : la victime est dépeinte comme un pousse-au-crime, le criminel devenant lui-même une victime d’une situation prédestinant la victime réelle à une fin violente, « logique », « méritée ».

Ce mécanisme, longtemps éprouvé dans les crimes de viol, n’est pas absolument inéluctable. L’image des femmes violées s’est considérablement transformée au fil des années, non pas sous l’effet magique d’une évolution naturelle des mentalités, mais sous les coups répétés portés à cette représentation mystificatrice : si une femme se fait violer, c’est qu’elle l’a cherché et donc, inconsciemment, désiré, par les femmes elles-mêmes et par les femmes organisées en groupes de pression sociale pratiquant la dénonciation publique, la remise en cause des clichés et le combat au sein des institutions en particulier dans la machine judiciaire. La bataille contre l’inversion des images dans le cas du viol a été grosso modo gagnée : jamais un viol n’est un service rendu par un homme à une femme. Cette bataille a permis aux femmes de conquérir le droit à leur image et à la défense de leur intégrité. (…) Bataille qui a aussi profité aux hommes victimes de viols, car cela arrive, tout comme il arrive à de vrais français de se faire tuer comme des Arabes.

Une lutte similaire s’est engagée depuis de nombreuses années pour le droit de cité et de justice pour tous et toutes. Nous trouvons le parallèle à l’analyse de Michel Foucault dans son ouvrage “Gestes Obscurs”, dans le propos de Maurice Rajsfus tenu au forum devant la cours d’assise de Versailles : cette haine envers les jeunes des banlieues qui dure depuis une vingtaine d’années, c’est une tradition policière. La police, il lui faut toujours un ennemi pour avoir le sentiment d’exister. Le procès qui se déroule ici est tout à fait exemplaire à cet égard. Nous sommes face à une justice qui flatte le policier assassin et qui regarde avec mépris la famille, le père, la mère, les sœurs de la victime, ainsi que ses amis

J N . Reims, novembre 2001

Note

(*) A propos du malheur! Cette originalité sinistre fait de l’arabicide de la seconde moitié du XXème siècle, un véritable « malheur français ». Cela fait référence à cette remarque de Dostoïevski selon laquelle, en Russie, le peuple appelait le crime un malheur et le criminel un malheureux.

Bibliographie (disponible au centre de documentation de l’ARDMSP au 51 rue Landouzy à Reims.)

(1) Cent ans de capitalisme en Algérie 1830-1930 histoire de la conquête coloniale, de Robert Louzon aux éditions Acratie. En un an, trois colonels firent périr trois tribus réfugiées dans les grottes du village avec leurs troupeaux, en les brûlant et les asphyxiant vives (…) de ses grottes immenses on dénombrait jusqu’à 760 victimes enfumées. Le maître absolu de l’Algérie Duc d’Isly à Orléansville 11 juin 1845: “si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Sbéhas ! Fumez les à outrance comme des renards.”

(2) Arabicides une chronique française 1970-1991 La découverte, Fausto Guidice.

(3) L’écho des cités, Octobre novembre 2001, Journal du M.I.B, source principale de cet article. Mouvement de l’Immigration et des Banlieues, 26 bis rue Klébert- 93100 Montreuil. Tél. : 01 48 58 01 92 – http: //mibmib.free.fr

(4) La Bataille de Paris. Jean Luc Einaudi 17 octobre 1961 Seuil. Une page sombre de l’histoire de la 5ème République, un massacre de masse commandité par le préfet Papon

(5) Les Silences de la Police 16 juillet 1942/ 17 octobre 1961, de Jean Luc Einaudi et Maurice Rajsfus aux éditions L’esprit frappeur.

Article intialement paru dans Le Chat noir n° 42 – automne 2001, Reims